Bachtiar

Student of Doctoral Program of Legal Science of Trisakti University -Lecturer of Law Faculty of Pamulang University Indonesia

Lecturer of Law Faculty of Pamulang University Indonesia

*Research Paper, Presented in 19th International Conference on “Business, Economics, Social Sciences & Humanities (BESSH-2106), Held at The Federal Kuala Lumpur Hotel, August 16-17, 2016

Introduction

Criminal acts of corruption is one of the oldest forms of crime. The crime of corruption is an organized crime and committed systematically, and carried out by people who have an important position and role in society law order, therefore these crimes often called white collar crime or white-collar crimes with extraordinary crime nature. Two things are very unusual with regard to the problem of corruption expressed by many people that “it is so very hard tackling corruption in Indonesia, and it is so very comfortable to be a corruptor in this country“. This expression seems very reasonable because of the fact that corruption and the perpetrators, instead of immediately gets shrink, but instead widely spread everywhere. Until now, corruption is still a chronic disease even latent in Indonesia.

Generally, some legal experts agree that corruption in Indonesia has occurred systematically both in public and in the private sector. In line with the anti-corruption culture among the people of the thinning, the culture of Corruption Collusion and Nepotism more thicken mainly triggered by the state administration system is not transparent, did not include public accountability factor, less professional and still the most part carried out manually. System face to face (interface) between government officials and the public is still maintained and looked more fun than a sophisticated communication system via an online system that is considered less polite and less fit if it does not show the face.

Although reform has been rolling for 18 years, fighting corruption has not shown any significant progress. People are still busy talking about the problem of corruption which continue to “craze”. In the context of the Indonesian state, the issue of corruption has to be something systemic that all the eradication measures is not easy to do simply because of their democratic political change. Even corruption is a major stumbling block to achieving substantial progress in the economy. Corruption has been like octopus in all joints of life of the nation. Therefore it is reasonable if Atmasasmita (2004: 2) equate corruption as a crime against the welfare state and nation. The same thing also confirmed Frans Magnis Suseno that corruption in Indonesia has reached the most dangerous in the life of the nation (Soemodihardjo, 2008: 3).

In view Armyta Sen, this condition can make public policy becomes ineffective and result in economic and investment activities are no longer productive because of their non-technical factors of the economy under the hand (Mardiasmo, 2002: 3). Furthermore, although in reality there was already a clear legal basis for eradicating corruption, acts of corruption remains endemic and is not reduced. The proof regulations after another, the latter always improve and add to the first, but corruption in all its forms is still felt and still rampant (Andi Hamzah, 1991: 7). With a businesslike tone Nitibaskara (2007: 11) asserts that the terms of the legal matter, the eradication of corruption in Indonesia is already fairly complete, perhaps even excessive. However, the provision was by no means only as a literary work.

It seems that the threat of harsh punishment in the law of corruption does not become something that can prevent the occurrence of corruption. Even critical view of Nitibaskara (2007: 60-61), the rule of law in becoming an instrument of crime (law as a tool of crime) for evil purposes. Still according to him, the evil deed with the law as a tool is a perfect crime, are difficult to track because it was covered by the law and are within the law (Nitibaskara, 2001: 3). It is also stressed that the attitude towards corruption as a positive legal prohibition has not been perceived as a law that actually live (living law). The rule of law was not yet recognized as a common property which must be upheld. This is related to the level of legal awareness (rechtsbewustzijn), especially when the law is operationalized (law in action) (Nitibaskara, 2009: 50).

Recognizing the widespread phenomenon of corruption with a variety of characteristics contained in the crime required a corruption crime prevention models using the approach prevailing legal culture in society, ie, by imposing shaming punishment in the form of social work. The application of this idea is worth doing considering corruption as an extraordinary evil nature that in fact has undermined the nation’s economy and have spent a lot of energy out of people to fight corruption.

Legal Culture in Theoretical Study.

In the socio-legal studies, culture is one of the critical analysis. Legal culture as a tool of analysis or approaches to the attention that is inevitable in legal discourse Indonesia as stated by some of the leading legal academics such as Daniel Lev, Satjipto Rahardjo, Soetando Wignjosoebroto, and Tb. Ronny Rahman Nitibaskara. The term legal culture itself explicitly first used by Lawrence M. Friedman (1975). He conceptualized the legal culture within the framework of the legal system to see the performance from the perspective of social science and behavioral explain it. Legal culture is used as one element or the main prerequisite to explain what is meant by the legal system.

In a legal system, in addition to having no substance and structure, other elements are legal culture. The third element of the legal system is often used as a reference standard to measure enforcement. Among these three should go hand in hand, namely the structure must be strong, credible, accountable and capable. The substance must be aligned with a sense of justice. While the legal culture must support the rule of law. If one of them is unbalanced, then it is impossible law can be enforced properly.

Legal culture itself is defined Friedman (1975: 15) as “the whole of the attitudes of citizens of a general nature and values in society that will determine”. The same thing is formulated Satjipto Rahardjo (1983: 12), “legal culture is the values and attitudes of society that may affect the operation of the law”. Also confirmed Achmad Ali (2003: 9) that “legal culture is the atmosphere of social thinking and social forces that determine how the law is used, avoided or misused, in the absence of cultural/legal culture of the legal system itself helpless”. Meanwhile, according to Nitibaskara (2009: 56), the legal culture is a “sub-culture concerned with human acts of appreciation and attitude toward the law as a social reality”.

The definition formulated by Nitibaskara (2009) is composed of four variables, namely (i) sub-culture, that is under the normative cultural elements that are universal; (ii) a human, that is the element of cultural centrality of the law because of their role as a shaper and supporters, as well as its changing at once, even the judgment of merits of legal culture of others; (iii) acts of appreciation and attitude, which is an element that encourages the birth of behavior that can be called a culture of law; and (iv) the law as a social reality, that law is not allowed to be separated from the social reality in a given period. Cultural reality of the law appears in behavior. Therefore, to understand it must look at the context of the cultural system in general.

Daniel S. Lev (1990) provides a somewhat different description when discussing the legal culture. Lev separates between legal systems and legal culture. This is evident from the statement, “This essay was developed and is based on two concepts that need to be given the definition of minimally. The first concept ‘legal system’, while others ‘legal culture’ “. He explained further that the content of the concept of the legal system related procedures, ie how people handle various affairs in society, how they cope with the dismissals, the types of functions What are they expected to be of assistance, how the relationship of these functions systemically, and the source of power what are they have.

While the legal culture in touch with the values that relate to law and legal processes, but analytically indistinguishable by law or legal process, and often declared independent. The concept of legal culture is composed of two elements, namely with regard to (i) the procedural legal values, and (ii) the values of substantive law. The procedural legal values related to the means of social structuring and management of disputes (conflict management), while the values of substantive law consists of the most basic assumptions about the distribution and use of resources in the community, right and wrong in social terms, and so on.

Related existence as a concept, Nitibaskara (2009: 51) argues that the legal culture is relatively new term, perhaps because it is still young, some works that discuss the issue does not present a comprehensive limitation. Most are still busy to solidify concepts. But as the reality, the real presence felt and has direct implications in social interaction, especially in the social relations that have economic value between the parties covered different cultural subsystems. However, each time trying to capture “what” is called legal culture, seems to have difficulty.

Therefore, an important factor that needs to be observed in the study of legal culture is the attitude of a group follow a supporter of culture to its own laws. Because “the law and the legal system are cultural products like language, music and marriage arrangement” (Bierbauer, 1994) studied how the actual legal work in the community is needed. Despite however the normative aspects of normative, meaning there is in the culture system. Even when lifting a functional approach to culture, Bronislaw Malinowski (1961) pointed out;

“The function approach to the normative problems does not allow us to be misled by the absence of formal and institutionalized of types of legislation, juridiction or codification. Legislation, effective sanctions, and the administration of tribal rules are often carried out as by product of other activities”.

Therefore, Malinowski’s advice is important to underline in studying the culture of law, particularly in relation to formulating the application of criminal sanctions based legal culture of society.

Methodology

In this paper, it will be questioned two legal issues, namely (1) how the urgency of tackling corruption through the cultural approach to the law? and (2) whether the shaming punishment as a legal culture based ideas can be applied to corruptor? The two legal issues have proposed to find the ideal model in efforts to combat corruption in the law enforcement system of corruption in Indonesia. The discovery of the ideal model is urgently needed in view of the model to eradicate corruption that has been applied in Indonesia dominant approach between the legal structure and the substance of the law, and tend to forget the cultural approach of law, while the law enforcement itself takes a holistic approach between the substance, structure and legal culture as taught Friedman.

To address the legal issues, the authors use the method of legal hermeneutics as an analytical tool, the method of interpretation of the text where the methods and techniques of interpreting is done holistically in frame linkage between text, context, and contextualization. The text can be a text of the law, legal events, legal facts, official documents state, ancient texts or scriptures (Jazim Hamidi, 2005: 45). The use of this method is done with the consideration that the interpretation of the law is always associated with the content (substance) it, because the law has two terms of explicit and implicit, or the sound of the law and spirit of the law. Therefore, among the explicit (textual) and implicit (contextual) in the rule of law, as the two things that are always debated by legal experts, it is necessary to explain the hermeneutics of legal documents. According Sumaryono (1999: 33), the rule of law requires legal language is increasingly important to measure the statutes of understanding (subtilitas intelligendi) and statutes elaboration (subtilitas explicandi). The fact of society between the textual and contextual rules of law do not always go hand in hand and in rhythm.

Urgency of the Corruption Prevention Through the Legal Culture Approach

Nowadays corruption has plagued and become a problem in many areas of life. Corrupt behavior is not only done by the executive and the legislature, but many law enforcement agencies were already involved in corruption. This phenomenon has also been written as thesis by Huntington (1968) in his book “Political Order in Changing Societies”, however that corruption would take place in all kinds of society, but more plural and intense ongoing in the group of people than others, and more serious at the beginning of modernization rather than afterward. As the country toward modernization, the phenomenon of corruption in a systematic and massive violations occur in the social system in Indonesia.

Since the time of independence until the reform period, the crime of corruption has been a lot going on, although the Indonesian government has imposed some of the rule of law by the formulation of legal norms that hard. Even Artidjo Alkostar (2008: 95) – a leading Indonesian Supreme Court justices feared by the criminals – in his dissertation, wrote that “corruption in Indonesia as well as in several other countries many correlates with abuse of power of the holders of political forces”. Not surprisingly then due to rampant corruption in Indonesia, which is generally dominated by the holders of political power ultimately positioning Indonesia as one of the most corrupt countries in the world.

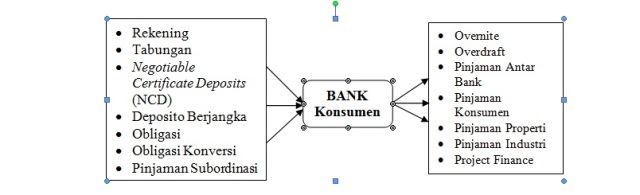

Seeing such a massive and systemic problem of corruption, handling should be comprehensive and does not seem quite done with partial approach between the legal structure and the substance of the law, but also the legal culture as taught by Lawrence M. Friedman. During this approach to law and legal structure is more dominant and seem to forget approach to legal culture. It thus looks at the political law adopted in tackling corruption. In terms of legal structure to strengthen the Corruption Eradication Commission (KPK) institutionally as an institution that became the main motor driving the eradication and prevention of corruption, and of the legal substance to adopt laws that are designed with the authority of an outstanding start from stage investigation, investigation, seizure, wiretapping, to prosecution, even the threat of harsh punishment, including the imposition of the death penalty. In practice, criminal punishment for criminals tend penalty of deprivation of liberty, fines, and restitution.

With either approach corruption instead of diminishing, flourishing like mushrooms in the rainy season. Although the Commission has the authority superb with law enforcement officials a choice of various institutions law enforcers (police, prosecutors and judges Corruption) and the legal rules that contain so very hard sanctions, still not provide chilling effect so that there is awareness of the law of each people not to commit corruption. Partial approach in combating white-collar crime is (white color crime) it is time to be reviewed by positioning the legal culture as one approach of the three approaches that should be applied holistically.

Therefore, it is necessary to transform the legal culture in law enforcement, especially in the fight against corruption. The government’s move to form the new anti corruption institution (KPK) with the authority and qualified personnel in eradicating corruption may be appropriate and adequate. However whether all these measures can free the country from corruption, if these efforts are not supported by the realignment of the legal culture of society and the law enforcement itself. In view Pujirahayu (1981: 124), which is expected from the legal function as a means of social engineering today is making efforts to mobilize the people to behave in accordance with new ways to achieve a state of society aspired. To realize these goals required of public awareness to obey the law where it contains the values, views and attitudes that affect the working of the law which Friedman describes as legal culture.

In his thesis, Robert Seidman (1978) says, many factors that affect a person obeys the law. one of them, if compliance obey the laws it is more profitable than if they’re breaking the law. The conclusion seems to contain a lot of truth. Ideally, to comply with and abide by the law a person can live a quiet and peaceful. But the legal culture of this ideal is still far from expectations. Still there are people who tend to be proud of legal issues and it often happens in everyday life, such as violation of traffic signs, as well as a corruptor of the group of the ruling elite when caught in the act of corruption was still smiling and waving as if he did not feel guilty in front of the media. Worse, it was all done with full awareness that the behavior shown deliberately break the law.

In this position, the ruling elite group of less provide exemplary of law-abiding behavior. In the view of Suzanne Keller (1963), the condition is caused by a group of the ruling elite is the holder of a leading position in the community who have previlige as a selected group, so the law was often rendered powerless at all in the name of interest. The corrupt practices that have been shown has hurt the public sense of justice, how not, the people who have been trusted by the people became the ruler of government betrayed that trust by doing corruption, both for himself and his group, as well as to enrich other people in the form of a conspiracy by the economic elites, As a result, corruption has degraded culture of shame that the true culture of shame that itself has been there and internalized within each individual as part of the culture of the community members.

According Soerjono Soekanto, (2004: 60), the legal culture basically includes the values underlying the applicable law, the values of which are conceptions abstract of what is considered good (that followed) and what is considered bad (thus avoided ). Legal culture is within the level of ideas or values that embodiment still requires the container. In general, the container is a law to assume that the law is a concretization of the system of values prevailing in society. Thus the legal culture is closely linked with the mindset and mystical atmosphere society. Legal culture is an overall factor that determines the legal system gained its place in the legal culture of society.

It is in line with the teachings of Carl von Savigny that the law was not formed but grew and developed together with the community. Law is a living incarnation of value in the soul of the people (volkgeist). Therefore, a good law is more in the spirit of the people (volkgeist). Similarly, according to the teachings Eigen Ehrlich that good law is a law that live and thrive in the community (living law of people). The emphasis of the law lies not in legislation or jurisprudence, but on the facts or the legal facts (fact of law, rechtstatsachen) within the community itself (Ali and Purbacaraka, 1980: 49). Therefore, an important factor that needs to be observed in the study of legal culture is the attitude of a group follow a supporter of culture to its own laws. Because “the law and the legal system are cultural product like language, music and marriage arrangement”, studied the actual legal work in the community is needed (Nitibaskara, 2009: 52).

Relying on theoretical arguments above, in an effort to find an integrative approach to the fight against criminals, seems to approach the legal culture have tended to be forgotten can be an approach that should be considered in the fight against corruption. It thus based on the premise that without the support of a conducive legal culture, surely the law in the framework of the fight against corruption can be realized as expected both by legislators and the public as the target of the law. This thinking is in line with the opinion of Rahardjo (1980: 85) who see culture as a legal basis for the application or not a positive law in the society, for the implementation of positive law is determined by the attitudes, views, and values as it faces. In view Soemitro (1985: 9), will serve as the legal culture of the soul that will turn the whole legal mechanism, but instead may also turn off all the implementation mechanisms established laws applicable to society.

Legal culture approach that can be taken one of them related to punishment-oriented cultural roots in the society, such as the application of social sanctions as a form of shaming punishment, which is believed to provide a deterrent effect which is exceptional compared to sentences of imprisonment. The idea of using shaming punishment departs from the perspective of the legal culture in which social forces that they are constantly working on the legal, social forces can make changes to the law, social power can choose which part of the law which will be operated, what changes will be made either openly or in secret. All social forces greatly affect the operation of the law. The attitude of society that simultaneously does not want to implement a legal product could be argued that the public has a legal culture. Through legal culture approach, the working of the law for criminals believed to be running effectively and ensure an enormous deterrent effect.

Idea of Shaming Punishment Implementation against Corruptor

The purpose of the formulation of criminal sanctions for perpetrators of corruption in the law juridical corruption is intended to provide a deterrent effect and break the chain of corruption. No doubt the form of criminal sanctions defined in the laws of corruption can be categorized as a sanction to the formulation of the most serious threats. However, in view of the public during this punishment of criminals has not managed to provide a deterrent effect. In Nitibaskara critical assumptions, the level of corruption remains high because of the criminal sanctions that have been applied in the judicial corruption is not really hard. Sanctions were formulated in corruption legislation is not feared or have not been a deterrent effect. Within this framework, Nitibaskara (2009: 88) holds that:

“When the criminal penalty does not seem daunting, we not only have to review the criminal justice policy measures against corruption. However, more broadly, we must examine carefully the social reality of Indonesia “.

The establishment mensiratkan that the design of punishment or sentencing for perpetrators of corruption should also pay attention to social reality, especially related to the public’s sense of justice. It thus associated teachings Nitibaskara (2007: 12-16) that the view emerging in the community about a particular type of crime will affect the treatment of the perpetrators. Taught also, by assessing the actual condition of the community in relation to criminal offenses are considered the most threatened, it will be easier to understand how a nation or state to treat the perpetrators of crimes that are considered most detrimental to society.

Relying on what has been taught by Nitibaskara above, it can be said that the design of the threat of punishment to be given to the perpetrators of corruption should also pay attention to the social reality of the communities where people want for them given the weighting of punishment that can provide tremendous deterrent effect. Thus was born because the mind has been mounting public frustration due to rampant corruption in spite of the threat of severe legal, but in fact did not also provide a deterrent effect, and corruption still rampant biting into society.

In this context, the relevant argument of Rahardjo (2006: 129) in the expression:

“The statement that Indonesia is a country based on law not to answer the question is completed (finite), but still carries a lot of problems in tow. One is how we give meaning to the law and define its limits “.

Therefore, it is necessary arbitrate outstanding idea. Arbitrate outstanding idea is applied by way of “breaking the old rules”, where legal practices should dare to break free from captivity concepts, doctrines, and principles that apply. The way that it is needed because if the law is accepted, understood, and executed according to the conventional manner, the role of law in combating corruption will be far from the truth. In fact, instead of law play a major role; it could hamper the eradication of corruption (Rahadjo, 2006:129-130).

One idea arbitrate outstanding weighting is given in the form of punishment or sanctions for perpetrators of corruption through the implementation shaming punishment based on the legal culture of society, such as social labor sentence. Regarding the notion shaming punishment definition clearly does not exist in a variety of legal literature. However, that can be used as a reference is the definition proposed by Kahan and Posner (1999: 368);

“Shaming can be defined as the process by which citizens publicly and self-consciously draw attention to the bad dispositions or actions of an Offender, as a way of punishing him for having Reviews those dispositions or engaging in Reviews those actions”.

Also defined by Joshua Andrix (2007: 1861);

“A shaming sanction is a criminal penalty designed to stigmatize or disgrace a convicted offender, and often to alert the public about the offender’s conviction”.

The author himself holds down if it is pulled from the word shaming it can simply be defined as a form of punishment in which the person humiliated in public. So the approach forms the punishment is rooted in the culture of living in society, where the deeds it an act denounced by members of the public and would pose a disgrace for the perpetrators, such as the culture of shame in cultures of tribes certain communities in Indonesia.

As a comparison, Nitibaskara (2007: 12-13) describes the effective application of shaming punishment in Japan. According to him, in Japan where the individual so strongly integrated into the life of the group, social sanctions in the form of reintegrative shaming will be far more effective to be deterrence rather than other forms of punishment. In other words, for a homogeneous society and has a strong bond group such as Japan, the concept of deinstitutionalization in the implementation of the criminal is more likely to be applied. The concept of shaming was more have benefits for society, rather than the application of criminal deprivation of liberty in an institution within the length or the death penalty.

It thus can be seen from the opinion Lauren M. Goldman (2015: 428-231) that the arguments in Favor of public shaming Punishments, namely: (1) public shaming Punishments are cost-effective. Some proponents of public shaming sanctions Reviews their support base on the economic consequences of such Punishments; (2) public shaming prevents indoctrination into a criminal culture. Public shaming Punishments may serve as a means to keep low-level criminals out of the prison system and to Prevent them from becoming repeat offenders; (3) public shaming Appropriate Punishments express moral Condemnation. Public shaming sanctions may be an effective alternative to Imprisonment Because they express moral Appropriate Condemnation; and (4) public shaming Punishments accurately re fl ect society’s values. Because they deprive individuals of Reviews their privacy, the which is highly valued in today’s society, public shaming Punishments could be supported as an Appropriate form of punishment.

In the Indonesian context, the idea of applying shaming punishment. This is precisely in line with the sentence in the preamble paragraph a of Law Number 20 of 2001 which states that:

“Corruption that has been widespread, not only state financial harm, but also has been a violation of the rights of the social and economic society at large, so that corruption needs to be categorized as a crime eradication should be done in an extraordinary way”.

Former Advisory Commission Abdullah Hehamahua assesses imprisonment for criminals considered ineffective. In order to ensure a deterrent effect social criminals need to be penalized in the form of clearing rubbish in Jalan Sudirman, for example, by wearing a prisoner corruption. Maybe three to six months wearing a corrupt, then clean up the garbage on the streets and working in oil palm plantations. It is stated implicitly, pattern-oriented punishment of imprisonment has not been able to provide a deterrent effect, and it is believed only by applying the judgment through a cultural approach of living in society ought to be applied, such penalties social sanctions put forward a shame for the culprit.

Therefore, consideration of the nature that is so damaging to the top of an act of corruption then the idea of imposition of social sanctions as a form of shaming punishment for perpetrators of corruption is very relevant for the study. The instigators of corruption and law enforcement agencies need to rethink (review) models eradication of corruption is now only rely on the approach of substance and legal structure. Punishment by the way in the prison did not give fear and even tends to strengthen the rationale of sentencing as a means of revenge (taliones). But revenge halfheartedly and is not finished, so the behavior and habits of corrupt is still strong to be the bureaucratic culture Indonesia.

It seems simple, but such conditions it provides a powerful deterrent to corruption. Implementation shaming punishment is an idea that deserves to be reviewed and considered amid saturation of the public viewed the act of criminals today. In this context, shaming punishment is a form of criminal sanctions formulated in positive criminal law. That is, the shaming punishment used as a means of criminal law in tackling corruption. As a criminal sanction, the application of shaming penalties ideas in line with the objectives of punishment and criminal sanctions, namely as an attempt to tackle crime in order to achieve social welfare and justice for the people.

Considerations need to be changed positive shaming punishment as a penal sanction is in line with the view of Herbert L. Packer (1967: 344-346) that criminal sanctions are a tool or means of the best available, which is owned to face the crimes or major hazards and to face the threats. Furthermore Packer stated that:

- The criminal sanction is indispenable; we could not, now or in the foreseeable future get along, without it.

- The criminal sanction is the best available device we have for dealing with gross & immediate harms and threats from harms.

- The criminal sanction is at once prime guarantor and prime threatener of human freedom. Used provedently and humanely, it is Guarantor; used indiscriminately and, it is coercively threatener.

Theoretically effort to give deterrent effect to the perpetrators of corruption through the application of shaming penalties in the form of criminal sanction of social work, for example, basically it is possible to be formulated in the Law on Corruption. It is based on the consideration that corruption is an extraordinary crime, so the implementation was possible for the eradication of corruption institution to use the ways of the extraordinary, all the support and approval of the legislators institutions.

The formulation of legislation on the application of shaming punishment as a form of legal sanction corrupt weighting was basically in line with the teachings of N. Walker (1991), where sentencing is allegedly not fun for those who experience it should be intended to be felt for some reason and the person who ordered the imposition of sorrow shall have jurisdiction to decide it. That is, weighting down penalties for corruption in the form of shaming punishment though should be formulated in a penal.

Such selection is a rational order to save the nation’s survival ahead of corrupt behavior that is destructive to the life of the nation. The phenomenon of “is not afraid of sanctions”, including experienced by the corrupt need to be addressed with a punishment model that inspires her shyness to become afraid to do so. According Nitibaskara (1990), criminologically the phenomenon of “is not afraid of sanctions” can be used as an indicator that shows that in social reality contains criminogent factors are relatively high.

In anticipation of this situation, it seems extraordinary punishment into something relevant accompanying models crimes remarkable characteristic of today’s increasingly reaches and permeates throughout the archipelago in various levels of the social system. Various studies by the institutions of any nationally and internationally has shown agreement to combat corruption. For that, an extra-ordinary punishment became one of the more rational alternative to save this nation from greedy humans.

Therefore, it is believed that only in ways beyond the usual stuff that must be taken in order to tackle the rampant corruption that is now increasingly communicable and they appear to be reformulated on the implementation of corruption through the implementation of the idea of social work as a form shaming punishment is an indispensable in order to restore balance in society as a result of the loss of financial resources the state that was corrupted by the criminal.

Efforts to control corruption, especially in the cultural aspect of the law is a very important step and ideally, this means tackling corruption should start from policy formulation to reform criminal law. This effort is indispensable in order to realize the ideals of the Indonesian nation namely to protect the people and the homeland of Indonesia in order to reach people’s welfare. To protect the people and the country of means, protect the legal tools and power tools that exist, so that in this country there is order or discipline that ensures the moral and material well-being, physical and mental, through the law.

Admittedly, the pros and cons would be wide open, especially with regard to the potential reduction of the human rights issues. However, the application of the idea of adding criminal social work for the perpetrators of corruption is not at all with the goal of reducing human rights criminals as an attempt “revenge” for acts committed, but merely a moral conviction that the crimes they have committed are morally atrocious crime heavy and troubling moral and wounding of justice. Criminal weighting in the form of shaming punishment for the corrupt is actually to maintain a balance in society due to the impacts arising from the act of doing.

Conclusion

Criminalization is impossible to eliminate evil from this earth, but most do not, punishment causes the sense of justice of the victims being manifested. Criminalization including criminal weighting ideas through the application of shaming punishment for criminals in the Law on Corruption instead intended to realize the objectives of the law, namely peace, justice, expediency and legal certainty. Therefore, the application of shaming punishment ideas such as social work is a necessity in the law enforcement system of corruption in Indonesia as part of the criminal justice system, and we believe will give a tremendous effect to the prevention of corruption crimes.

The need to reconstruct the forms of punishment for perpetrators of corruption based on the culture of living in society is part of a strategy of prevention and eradication of corruption. The cultural approach in this strategy is an inherent part of the process of law enforcement through a system approach that is the legal system. Paradigm which would be built in the process of eradicating corruption not only be approached from the workings of the legal structure of the subsystem or subsystems legal structure, but also subsystems legal culture. Subsystem approach legal culture it is believed to be the best way in efforts to fight against criminals and at the same time show that the strategy of the war against these criminals to be comprehensive and integral.

Theoretical and Practical Contributions

While the theoretical contributions of this study is to update the concept of a form of punishment against the corruptor based on the values of the culture of living in society. In this case, shaming punishment could theoretically be used as an alternative to criminal deprivation of liberty (imprisonment) which has been felt less deterrent effect on criminals or as an alternative to criminal penalties that are not paid by the corruptor criminal justice system in the container. Shaming punishment theoretically is a form of punishment based on the legal culture of society and in accordance with theories about the purpose of punishment, namely: (i) the retributive theory oriented retaliation for mistakes has been made, (ii) the deterrence/utilitarian theory is prevention-oriented and benefits in order to protect society towards prosperity, (iii) integrative theory is oriented not only for the sake of law order in society, but also improve personal corruptors, (iv) treatment theory is oriented on process of resocialization of the offender that are expected to restore the quality of social and moral society in order to integrate back into society, and (v) social defense theory-oriented integration of these individuals into the social order and not a criminal prosecution against his committing. Theoretical contributions of others, fighting corruption requires a holistic systems approach, not only based on the substance of the law and legal structures, but also the culture of law, as an integrated system in the law enforcement process.

While from the practical side, the results of this study contributes least to encourage the legislature to do the reformulation of punishment against the criminals in the Law on Corruption, by making shaming punishment as an alternative to criminal deprivation of liberty or as an alternative to criminal penalties that are not paid by the convict corruption. Punishment by precedence of shame of corruption in practice will provide a deterrent effect extraordinary that can prevent others not to commit corruption, and also can streamline the criminal penalties to be paid corrupt by the judge’s decision as a result of the subsidiary penalties prescribed in the draft of criminal Law (penal Code) Indonesia where the convicted person is given the option to choose to pay the fines or replacing it with imprisonment ranging from 3 (three) up to a maximum of eight (8) months. In practice, perpetrators generally choose to undergo imprisonment rather than pay a fine of causing criminal penalties for corruption in practice is not effective. Given these threats, it can be estimated convicted of corruption would choose to pay a fine instead of serving time shaming punishment that could potentially undermine its dignity in the midst of society, especially in the culture of Indonesian people who still adhere to the dignity and honor.

References

Ali, Achmad, 2003. Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab dan Solusinya), Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ali, Chidir dan Purbacaraka, Purnadi, 1980. Disiplin Hukum, Bandung: Alumni.

Alkostar, Artidjo, 2008. Korupsi Politik di Negara Modern, Yogyakarta: FH UII Press.

Andrix, Joshua, 2007, “Negotiated Shame: An Inquiry Into The Efficacy Of Settlement In Imposing Publicity Sanctions On Corporations”, Cardozo Law Review, Vol. 28:4.

Atmasasmita, Romli, 2004. Pengkajian Mengenai Implikasi Konvensi Menentang Korupsi 2003 Kedalam Sistem Hukum Indonesia, Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM RI-Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Bierbauer, Guter, 1984. “Toward an Understanding of Legal Culture: Variations in Individualism and Collectivism between Kurds, Lebanese and Germany”, Law and Society Review, No. 28.

Fajar, Asep Rahmat, dkk., 2013. Perilaku Koruptif Penegak Hukum Dalam Penyelesaian Perkara di Pengadilan, Jakarta: BPHN.

Friedman, Lawrance M., 1975. The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation.

Goldman, Lauren M., “Trending Now: The Use Of Social Media Websites In Public Shaming Punishments”, American Criminal Law Review, Vol. 52.

Hamzah, Andi, 1991. Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya, Jakarta: Gramedia.

Hiariej, Edward Omar Sharif, 2012. “Pembuktian Terbalik Dalam Pengembalian Aset Kejahatan Korupsi”, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar, Fakultas Hukum UGM, tanggal 30 Januari 2012 di Yogyakarta.

Huntington, Samuel P., 1968. Political Order in Changing Societies, New Haven: Yale University Press.

Kahan Dan M. & Posner, Eric A., 1999. “Shaming White-Collar Criminals: A Proposal for Reform of the Federal Sentencing Guidelines”, J.L. & ECON.

Keller, Suzanne, 1963. Beyond the Ruling Class. Strategic Elites in Modern Society, New York: Random House.

Lev, Daniel S., 1990. Hukum dan Politik Di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, Jakarta: LP3ES.

Mahfud MD., Moh., 2007. Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi, Jakarta: LP3ES.

Malinowski, Bronislaw, 1961. The Dynamics Culture Change, New Haven: Yale University Press.

Mardiasmo, 2002. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Nitibaskara, Tb. Ronny Rahman, 2009. Perangkap Penyimpangan dan Kejahatan: Teori Baru Dalam Kriminologi, Jakarta: YPKIK.

————————, 2007. Tegakkan Hukum Gunakan Hukum, Jakarta: Kompas.

————————, 2001. Ketika Kejahatan Berdaulat: Sebuah Pendekatan Kriminologi, Hukum dan Sosiologi, Jakarta: Peradaban.

Packer, Herbert L., 1967. The Limit of The Criminal Sanction, Standford, California: Standford University Press.

Pujirahayu, Esmi Warassih, 1981. Hukum dalam Perspektif Sosial, Bandung: Alumni.

Rahardjo, Satjipto, 1980. Hukum dan Masyarakat, Bandung: Angkasa.

—————, 2006. Membedah Hukum Progresif, Jakarta: Kompas.

Seidman, Robert, 1978. The State, Law and Development, New York: St. Martin Press.

Soemodihardjo, R. Diyatmiko, 2008. Mencegah dan Memberantas Korupsi, Mencermati Dinamikanya di Indonesia, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985. Study Hukum Dalam Masyarakat, Bandung: Alumni.

Walker, N., 1991. Why Punish? Theories of Punishment Reassessed, Oxford: Oxford University Press.